Coronavirus. La prueba de PCR, un beneficio social surgido de la ciencia básica

CIENCIAS DE LA SALUD.

La prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, es resultado de una exitosa cadena de conocimientos científicos.

En estos meses de pandemia el vocabulario de la población se ha enriquecido con términos científicos. Uno de ellos es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés, tan mencionada en los medios como el principal método para identificar personas infectadas por el virus SARS-CoV-2.

Hoy más que nunca la población y las autoridades sanitarias reconocen la gran importancia que tienen las pruebas de PCR para detectar a los individuos portadores del virus y alertar a sus contactos sobre el riesgo de contagio.

Ante un resultado positivo de la prueba, los portadores del virus proceden a su aislamiento y seguimiento médico en casa u hospital.

No cabe la menor duda de que las pruebas de PCR han sido de gran relevancia para reducir los contagios, pero además se han vuelto indispensables para que deportistas de juegos de conjunto puedan integrarse a sus equipos y para que viajeros internacionales puedan ser admitidos en otros países.

Lo que la mayoría de la gente ignora es que la técnica de PCR no se desarrolló para detectar infecciones por el virus SARS-CoV-2, sino que ésta es una de cientos de aplicaciones que tiene este método en diferentes ramas de la ciencia.

Cadena de conocimientos.

La prueba de reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, ilustra la trascendencia social de la vinculación entre ciencia básica –enfocada en conocer el funcionamiento de los seres vivos– y ciencia aplicada –cuya meta inmediata es resolver un problema o producir un bien utilizando el conocimiento generado por la ciencia básica–.

El conocimiento científico básico en el que sustenta la prueba de PCR surgió el siglo pasado, alrededor de 1950, cuando diferentes grupos de investigación centraron sus esfuerzos en el estudio de la molécula de la herencia: el ácido desoxiribonucléico o ADN.

Pocos años después del descubrimiento de la estructura de doble hélice de ADN, un grupo de distinguidos bioquímicos comandados por el español Severo Ochoa y su discípulo Arthur Kornberg, se dedicaron a estudiar en la bacteria Escherichia coli cómo se copia el material genético que se hereda a la descendencia.

En 1958 publicaron el descubrimiento de la enzima ADN polimerasa, la cual se encarga de copiar el material genético sintetizando una nueva cadena de ADN a “imagen y semejanza” de otra cadena de DNA.

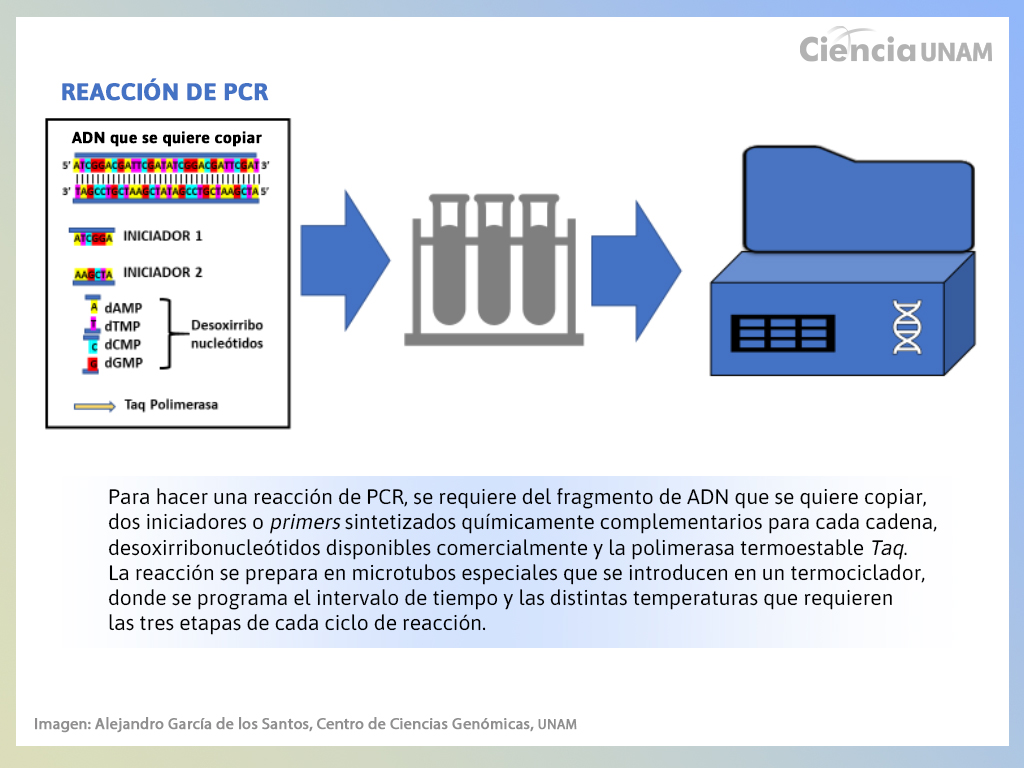

Fue el primer grupo en llevar a cabo la síntesis o polimerización de DNA en un tubo de ensayo; para ello agregaron además de la ADN polimerasa, la molécula de ADN que se va a copiar (llamada molde o templado), un pequeño fragmento de ADN complementario a la molécula que se va a copiar, conocido como iniciadores (primers, en inglés) y los cuatro desoxiribo-nucleótidos que contienen las cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina) que componen la molécula de ADN.

A partir de esa mezcla, la enzima va uniendo nucleótidos a los iniciadores en un proceso que lleva al alargamiento de la molécula de ADN. Ochoa y Kornberg compartieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 gracias a este descubrimiento.

Basado en la reacción de la ADN polimerasa, en 1975 el eminente científico inglés Frederick Sanger desarrolló un método para conocer la secuencia de nucleótidos de un genoma viral completo. Así sentó las bases para determinar la secuencia del genoma humano.

Gracias a estas investigaciones obtuvo su segundo premio Nobel. Años más tarde, el estadounidense Kary B. Mullis, investigador de una empresa de Biotecnología líder en síntesis química de ADN, soñaba con encontrar un método para producir miles de copias de un gene.

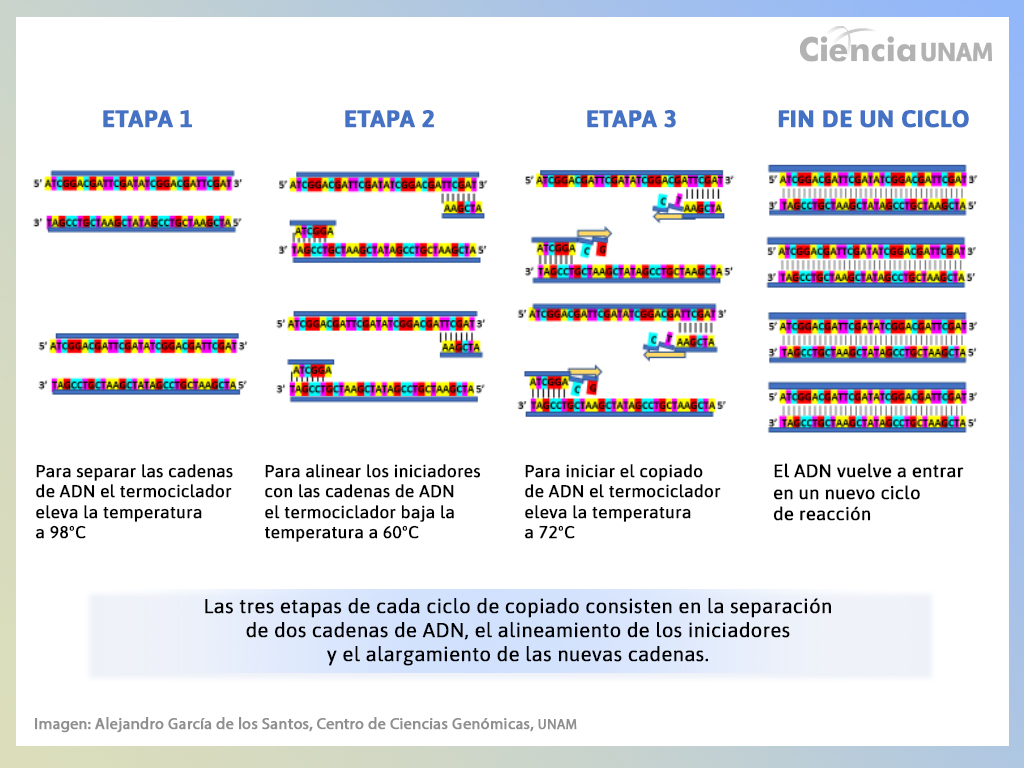

Partiendo del proceso de copiado de ADN descrito por Kornberg, demostró que repitiendo ciclos de reacción en los cuales se separan las dos cadenas de ADN, se agregan dos iniciadores complementarios a cada una de las dos cadenas y se procede a su síntesis por la ADN polimerasa, se lograba producir, en cuestión de 3 a 4 horas, millones de copias del ADN a partir de una sola molécula presentes en una muestra de interés.

Debido a que la separación de las dos cadenas de ADN se lleva a cabo a una temperatura de 95°C, era necesario utilizar una ADN polimerasa termoestable que su actividad catalítica no disminuyera con los repetidos ciclos a 95°C.

De nuevo la ciencia básica aportó la solución. Se utilizó con éxito una ADN polimerasa previamente caracterizada por Alice Chien, de la Universidad de Cincinnati y colaboradores en 1976, con una actividad catalítica óptima de 80°C.

Esta enzima fue extraída de la bacteria Thermus aquaticus que habita en las pozas de agua caliente (88°C) del Parque Nacional de Yellowstone, USA. Dicha bacteria fue descubierta por el microbiólogo Thomas D. Brock a principios de 1960 buscando vida en ambientes con temperaturas extremas.

Este proceso de copiado exponencial de moléculas de ADN se denominó reacción en cadena de la DNA polimerasa o PCR (polimerase chain reaction). Se patentó en 1984. En 1993 Kary Mullis y el canadiense Michael Smith recibieron el premio Nobel de Química por este aporte revolucionario.

Del laboratorio a la sociedad.

En los últimos años, las aplicaciones de la PCR han cobrado trascendencia. Se usa en pruebas de paternidad, en juicios, en diagnóstico de enfermedades.

El desarrollo científico y comercial de esta prueba ha sido un éxito hasta nuestros días de pandemia, como un método de detección temprana de la infección por coronavirus.

Este breve relato es solo uno ejemplo, entre muchos otros extraordinarios descubrimientos, para resaltar el enorme beneficio social que tiene la aplicación de la ciencia básica, por lo que no debe menospreciarse por parecer un tanto abstracta, al contrario, debe fortalecerse y ser considerada como el principal pilar del desarrollo científico de cualquier país.

Detrás de un desarrollo tecnológico, hay décadas de investigación básica enfocada en comprender los procesos biológicos fundamentales.

Por: Alejandro García de los Santos*, Centro de Ciencias Genómicas, UNAM.

Sitio Fuente: Ciencia UNAM